KSP-440 オープン開発 #01 音色は時間で決まる!

投稿日:2025.04.25

実験で使用した音楽データファイル(wav)は注意事項とともに末尾のリストを参照ください。

YouTubeで聴きとれない可能性があります。末尾のwavファイルをダウンロードして確認してください。聴きとれると思います。

====

YouTube動画公開中!⇒こちら

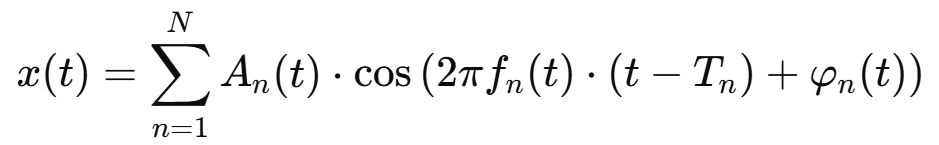

音、音楽を完全に表す構造式はできた。

そして、これまで周波数fと大きさ(音量)Aについては重視されてきたが、Tすなわち発音タイミングとt時間変化、特に位相ズレについてはほとんど影響ないとされてきた。

しかし、ChatGPTを利用した調査では、音楽制作のプロの現場では特にT、発音タイミングが重要で、そこがそろっていない再生系(特にスピーカー)はアタック感が消えてしまって使えないと言われるようになっているらしい。

また、これまでの分析の結果、位相による音色の変化は必ずあるはずだと言う確信もあった。

そこで、一つずつ実験実証を行った。

まず、Tである。これは一定のサイン波に高調波を載せ、その位相をずらすことで明らかになった。

発音開始の一瞬であるが、位相ズレによって明らかに長官が異なる。全ての位相がそろっていると、音の出だしが「プっ」というノイズに近い急峻な立ち上がりが聴こえる。位相をずらすに従い、立ち上がり音が柔らかくなる。Tは特に楽器の発音し始めに影響が大きい。演奏中でも完全に音が連続しているのではなく、一つ一つの音を出している。従い、Tは音の粒立ちに大きく影響する。クッキリ感とか明瞭感というものだ。また一つ、物理的な現象と感覚が一致した。

次はtである。単純に位相をずらした波形を聴いても全く違いがわからない。3倍音まで含めても、8倍音まで含めても同じである。音色として、位相は関係ないかと思って諦めかけたが、最初のコンガの音を思い出した。コンガの音は単純に位相をずらしただけで音色がガリと変化した。この差は何だろうということである。そこで、再度コンガの波形を見てみると、同じ倍音成分が含まれているはずなのに、基音1周期ごとに波形が変化している。よくよく考えると、これは、基音1周期内の倍音の位置が異なっているのではないかと考えた。すなわち、位相のずれ方が周期ごとに変化しているということである。そこで、最も極端な例として、400Hzのサイン波に8倍音まで加え、かつそれぞれの倍音成分の位相ズレが1周期ごとにランダムにずれる波形を生成してみた。

なんと!ホワイトノイズの様に聞こえるのである!

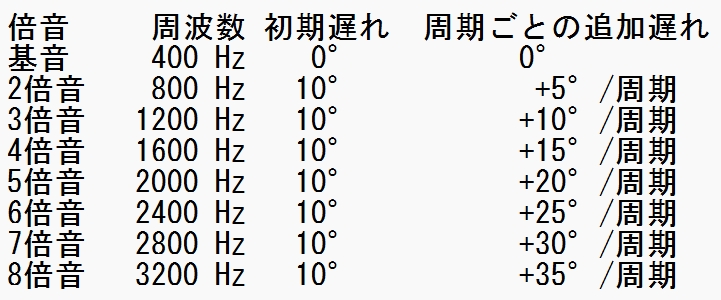

そこで、8倍音まで含むテスト音で、倍音をそれぞれズレの角度を1周期ごとに増加させるようにした。

なんと!倍音の位相ズレがずれることで音色が変化した!

遂に位相と音色の関係を突き止めたのである。

人間は、位相がずれていても変化がなければ検知しない。従い倍音が含まれていても、位相に変化がなければ、ベースのサイン波のみ検知する。しかし、倍音の場所である位相のずれが変化すると途端に音色として検知するのである。これで、人間の検知能力の全てが出そろった。

振動の大きさ:音量として検知

振動の速度 :周波数として検知。発音開始タイミングはアタック感、明瞭感として検知

振動の加速度:音色として検知(位相のずれ角の変化を検知)

これが聴力の全てである。そしてなんと、医学的な聴力反応と一致しているのである!医学的には、

(1)聴覚神経は、単なる音圧ではなく、変化のパターンや速度に強く反応する

(2)耳の有毛細胞は、変化の加速度的情報を脳に送っているとされている

これが、位相ズレのずれのこと。

(3)脳はそれをタイミングとパターンとして記憶・識別し、リアルな音と判断している

と解釈されている。まさに音の構造モデルから音を成立する大きさ、速度、加速度と完全一致である。

ただし、音圧加速度、すなわち位相のずれの度合いを計測・定量化は非常に困難である。しかもこれは、1周期ごとに変化する値である。まさに波形再現力、1波ごとの波形再現力、これが音楽再生の上で最重要であると言える。

(波形再現力が優れている=周波数特性も良く歪率も少ないことになる、Tやtの表現力も担保される。)

ここで、振動の構造についてまとめる。

(1)音・音楽は発音源として次の式で全てを表すことができる

![]()

(2)f(t), A(t)が重要であることは古くから認識されてきた。位相φは

φ(t)ではなく、一定値のφとして扱われてきた。

(3)T、発音タイミングは音圧の速度のことであり、アタック感、キレに相当する。

(4)tは位相ズレの変化、すなわち音圧の加速度であり、各倍音の音圧の

加速度が音色の本体となる。

以上から、f, A, T, tの4要素が音、音楽を決める重要な要素であり、高い波形再現性が必要であることが解明された。

今後、波形再現性の定量評価を構築していく!

まさに、音楽再生の大きな一歩!

【実験検証に使用したwaveファイル】

(注意事項)

・mp3やAAC等の可逆圧縮せずに聴いてください。可逆圧縮をとおすと、位相ズレの情報が失われる場合があり、その時は特にTの情報が失われます。ただ、最近のBluetooth等のAACはかなり優秀で、再現性が高いとも言えます。環境により異なるので、ご注意を。mp4にすると大きく情報が損なわれ、以下③、④、⑤の発音時のアタックがかなり判別しにくくなりました。

・各リストクリックするとwavファイルがダウンロードされます

① オリジナルのコンガ音

② 位相をずらしたコンガ音(500~1500Hzを90度回転させた音)

③ 400Hz+3倍音(2倍音と3倍音を合成)した音

④ ③の波形の2倍音を30°、3倍音を60°遅延させた定常音

⑤ ③の波形の2倍音を45°、3倍音を90°遅延させた定常音

===③、④、⑤は音色は区別できないが音の発音時の瞬間は差がある。⑤が一番柔らかい===

⑥ 400Hz+8倍音のベース音(尖ったサイン波のように聞こえる)

⑦ 400Hz+4倍音の2倍音、3倍音の位相をランダムにずらした音(ノイズと基音が聴こえる)

⑧ 400Hz+8倍音の2~8倍音の位相をランダムにずらした音(もはやホワイトノイズ)

⑨ 400Hz+8倍音の2~8倍音の位相を順次周期ごとにずらした音(音色が変わった!)

wave波形の詳細仕様

==========